Du quartier de Harajuku à Tokyo jusqu’aux objets du quotidien, le mot kawaii s’impose partout au Japon. Loin d’être une simple mode passagère, il a pris des formes multiples et a façonné un pan entier de la société japonaise. Le kawaii ne se contente pas de décrire ce qui est mignon : il traduit un ensemble de codes esthétiques, de comportements et d’attitudes ancrés dans la vie de tous les jours. Découvrons comment cette notion polymorphe s’est transformée en véritable phénomène culturel, bien au-delà d’un simple qualificatif pour peluches ou accessoires colorés.

L’évolution du mot kawaii et ses racines dans l’histoire japonaise

Derrière son apparente légèreté, le concept de kawaii porte une histoire complexe. Son origine remonte à l’ère Taisho, où l’on retrouve le terme “kawayushi”, alors porteur de significations ambivalentes : embarras, vulnérabilité, mais aussi tendresse ou aspect touchant. Cette évolution sémantique révèle que la notion de mignon a longtemps été teintée d’une forme de fragilité, voire d’empathie envers ce qui paraît démuni ou attendrissant.

C’est progressivement que l’usage du mot devient plus positif et multiforme, frappant l’imaginaire collectif japonais autour des années 1970. Ici, la connotation glisse vers l’innocence enfantine, l’aspect pur et naïf, ouvrant la voie à tout un univers où la vulnérabilité devient désirable, presque valorisée.

L’explosion d’un style : du mouvement étudiant à la conquête industrielle

L’émergence du kawaii n’a rien d’anodin. Elle se cristallise durant les bouleversements sociaux de la fin des années 1960. À cette époque, certains étudiants japonais rejettent la rigueur académique et les traditions en inventant de nouveaux modes d’expression, notamment par le dessin et l’écriture enfantine.

Ce phénomène ludique et contestataire gagne rapidement les écoles et se caractérise par une écriture rondelette, proche des tracés de chats ou de chatons, qu’on appelle parfois burikko-ji ou koneko-ji. Les enseignants voient leurs copies devenir presque indéchiffrables, tant la fantaisie l’emporte sur la norme. Face à l’engouement, certaines écoles iront même jusqu’à bannir cet art scriptural.

Une prise de pouvoir par l’industrie

Très vite, les entreprises flairent le potentiel commercial du phénomène. Publicités, packaging, mascottes : le kawaii imprègne alors tous les supports possibles. Un célèbre personnage créé dans les années 1970 incarne parfaitement cette stratégie, permettant au mignon de conquérir durablement le marché mondial.

De l’insubordination à l’institutionnalisation

Ironiquement, ce qui était né comme manifestation subversive sera récupéré et institutionnalisé. Dès lors, le kawaii dépasse ses débuts subculturels et intègre une dimension nationale, sa diffusion touchant tous les âges et toutes les couches sociales. La course à la mignonnerie s’intensifie, chaque marque tentant de séduire avec toujours plus de douceur visuelle et d’innocence apparente.

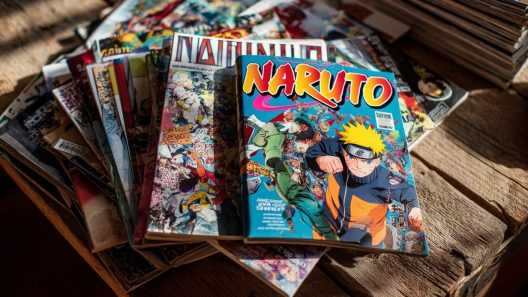

Les multiples expressions du kawaii dans la culture contemporaine

Le kawaii envahit tous les domaines : des personnages emblématiques aux habitudes alimentaires, il imprègne le quotidien individuel et collectif. Sa faculté d’adaptation impressionne par l’étendue des champs explorés et la variété de ses usages.

Impossible de parler de kawaii sans évoquer les styles vestimentaires extravagants vus notamment à Harajuku. Cheveux teintés ou perruques flashys, superpositions insolites, accumulation d’accessoires (barrettes, colliers ou sacs en peluche) — chaque détail vise à exprimer une identité propre et joyeusement non conventionnelle.

Parmi les nombreux courants, on distingue le style classique inspiré de tenues enfantines, mais aussi des variantes hybrides comme les Wa Lolitas, attachées à certains codes traditionnels, ou encore les Fruits Lolitas, amateurs de motifs acidulés façon confiserie. Dans tous les cas, l’attitude corporelle compte autant que l’habit : pose timide, doigts en V, posture renfermée, tout participe à instaurer un air innocent et chaleureux.

Musique, cuisine et autres territoires du quotidien

La musique japonaise n’échappe pas à la vague kawaii. Certaines artistes devenues icônes jouent ouvertement sur les codes du mignon. Il existe même des groupes alliant contrastes forts : image enfantine combinée à un son metal énergique, preuve que le kawaii sait transcender les frontières stylistiques.

Dans les boîtes à déjeuner (bento), l’inventivité culinaire atteint des sommets : riz sculpté en visage souriant, œufs prenant forme animalière… Ce soin porté à l’apparence réveille la gourmandise tout en valorisant le geste maternel ou l’envie de rendre un repas plus attrayant. À présent, beaucoup d’adultes partagent cette passion pour les kyaraben, ajoutant leur propre rêve coloré à la préparation quotidienne.

- Vêtements hyper colorés ou pastels

- Accessoires variés et originaux

- Bentos artistiques pour petits et grands

- Mascottes dans l’espace public et professionnel

- Groupes musicaux adoptant des looks et sons inattendus

Un vecteur d’identité sociale et économique

Au fil du temps, le kawaii a su dépasser son statut d’adjectif pour devenir un vrai langage, un outil d’expression individuelle mais aussi collective. Les entreprises, services publics et collectivités territoriales exploitent aujourd’hui ce registre pour renforcer leur proximité avec la population. Chaque préfecture ou administration dispose souvent de sa mascotte personnalisée, rendant moins formelle l’image de l’État ou des institutions.

L’impact du kawaii ne se limite donc ni à la sphère privée ni à celle du divertissement. Utilisé stratégiquement dans la communication, il crée des liens émotionnels, suscite la confiance et démocratise les rapports sociaux via un imaginaire accessible et rassurant. Cette omniprésence questionne la relation qu’entretient le Japon moderne à la tradition, à l’innovation mais aussi à l’émancipation des normes établies.

Pourquoi le kawaii fascine-t-il bien au-delà du Japon ?

Si l’on observe un regain d’intérêt pour le kawaii à travers le monde, c’est que cette esthétique agit comme antidote face à la rigidité de certaines conventions, offrant une parenthèse légère dans le tourbillon du quotidien. En Occident aussi, la quête du réconfort et de l’enfance retrouvée prend souvent la forme d’objets doux au toucher, de couleurs vives ou de traits graphiques simplifiés.

Finalement, le succès international du kawaii tient peut-être au fait qu’il rend socialement acceptable le besoin de tendresse, d’humour, et même de spontanéité. Son expansion continue laisse entrevoir de futurs métissages culturels inédits, sur fond de partage intergénérationnel et d’expression libre dans la sphère publique ou privée.