Incarnation de la peur, des forces cachées et parfois d’une protection paradoxale, l’oni fascine le Japon depuis des siècles. Ce démon immense marque autant les récits anciens que les arts vivants ou la culture populaire. Derrière son image terrifiante se cache une histoire foisonnante, où tradition, croyances et modernité s’entremêlent pour offrir plusieurs lectures d’un même mythe.

Derrière le masque de l’oni : apparence, origines et rôles multiples

Surgissant dans les contes comme dans les sculptures, l’oni frappe par des attributs identifiables : cornes acérées, peau bariolée aux nuances vives – rouge, bleu, vert –, griffes prêtes à lacérer, regard intimidant. Sa taille hors norme évoque directement la figure de l’ogre européen ou celle du troll scandinave. Mais contrairement à l’image caricaturale du monstre uniquement destructeur, ses représentations connaissent une certaine variété au fil des âges et des légendes locales.

Les premiers textes évoquaient parfois l’oni plus comme un puissant esprit invisible qu’un démon véritablement maléfique. Ressemblant à une force de la nature, il a longtemps été rattaché aux montagnes et à la protection des villages contre des menaces invisibles. Cette fonction bienveillante s’est peu à peu effacée, alors que la société japonaise se centralisait autour de cultes officiels et réformait ses croyances. L’assimilation des oni au panthéon bouddhiste et leur intégration dans la cosmogonie infernale ont transformé ces entités en bourreaux de l’au-delà, agents du supplice ordonné par Enma-daio, le roi infernal chargé de juger les âmes humaines.

L’oni, entre terreur folklorique et symbolisme social

La fonction de l’oni ne se limite pas au domaine surnaturel : il incarne aussi la peur collective des victimes face aux épidémies, catastrophes naturelles ou fléaux sociaux. Sa représentation attire tout ce qui relève du chaos et de la destruction. Banni des célébrations liées à la chance et au bonheur, l’oni devient le messager de la malchance, dont il faudrait conjurer la présence à chaque changement de saison ou lors d’événements perçus comme menaçants.

Pendant la fête du Setsubun, qui marque une transition printanière importante, les foyers japonais chassent rituellement les mauvais esprits grâce à des graines de soja projetées sur les figurants portant des masques d’oni. Le théâtre nô, quant à lui, consacre plus d’un rôle mémorable à cet archétype : ici, le masque magnifie les traits virulents du démon, traduisant non seulement la sauvagerie mais aussi la souffrance intime ou la rage contenue du personnage.

Fêtes et rites collectifs : quand l’oni protège et inquiète

Le paradoxe de l’oni apparaît nettement au cœur des traditions festives japonaises : cet être que l’on fuit se transforme parfois en protecteur temporaire. Certains temples présentent des statuettes montrant un oni transportant un petit temple renfermant un Bouddha, laissant entendre que sa forme repoussante est là pour tenir le danger éloigné de la communauté. Cette inversion traduit aussi la porosité des frontières entre le mal repoussé et la bienveillance inattendue, thème central du folklore local.

Les processions publiques, mêlant danses, musiques et costumes colorés, mobilisent très souvent la figure de l’oni. Qu’il serve d’épouvantail religieux ou d’allégorie de nos parts sombres, il rappelle la nécessité d’affronter périodiquement la violence, sociale ou naturelle, pour rétablir un équilibre symbolique au sein du groupe.

L’oni revisité : tatouages, arts visuels et influence contemporaine

L’apparence marquée de l’oni inspire de nombreuses disciplines artistiques. Les tatouages traditionnels reprennent fréquemment ses motifs : la mâchoire proéminente, le sourcil froncé et le pagne de fourrure sont devenus emblèmes de puissance ou de loyauté. Ces dessins, longtemps associés au code d’honneur yakuza, transmettent une mémoire codifiée où s’opposent défiance et respect des règles implicites du groupe social.

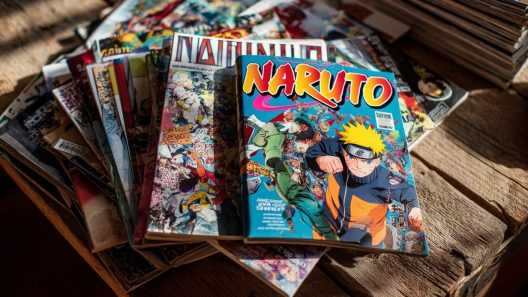

Mangas, films d’animation, jeux vidéo : tous puisent librement dans cette imagerie pour transformer l’oni en avatar de la violence, de l’humour noir ou de la résistance. Des œuvres aussi variées que des mangas fantastiques ou les campagnes de jeux de rôle occidentales réinterprètent sans cesse ses caractéristiques selon leur univers propre, rendant la figure familière même hors du contexte originel nippon.

Légende, identité et ambiguïté morale des oni aujourd’hui

Certains chercheurs avancent que derrière l’histoire du célèbre conteur Momotaro – héros envoyé pour combattre les oni de l’île d’Onigashima –, il se cacherait une métaphore politique : les oni pourraient avoir symbolisé, dans la société ancienne, des clans rebelles ou des ennemis de l’ordre impérial. Ainsi, l’image négative du démon acquiert un sens historique, expression d’un rapport au pouvoir et d’une tentative d’expliquer ou de dominer la marginalité et la dissidence.

L’idée persiste que l’oni porte avant tout le reflet de l’ombre humaine : envies, colères, transgressions qui subsistent en chacun. La société redistribue alors les frontières du bien et du mal en attribuant à ces entités tantôt le rôle de repoussoir, tantôt celui de protecteur vigilant. L’ambivalence de l’oni permet à chaque époque d’ajuster sa vision des monstres à sa propre réalité, en inversant parfois leurs fonctions sociales au gré des enjeux contemporains.

- Apparition traditionnelle dans les rituels de purification

- Usage profane dans la pop-culture moderne (manga, jeux vidéo)

- Récupération symbolique comme figure de courage ou de résistance

- Métamorphose continue en miroir de la société et de ses peurs

Pourquoi la fascination pour l’oni perdure-t-elle ?

Plus qu’un simple démon, l’oni s’intègre à toutes les strates de la vie culturelle japonaise. Symbole mouvant, il reste au carrefour de la peur ancestrale et de l’exutoire collectif. À chaque nouvelle génération, sa silhouette s’étend, déconstruite puis recomposée selon les besoins des récits partagés.

Observer l’oni dans son contexte, c’est mesurer à quel point la frontière entre le mal extérieur et la vulnérabilité intérieure demeure souple, modelable et sujette au débat. Dissimulé derrière le cuir multicolore des masques de festival, il offre toujours matière à réflexion sur la part sombre et fantasmatique des sociétés humaines.