Souvent associées à l’imaginaire nocturne japonais, les figures des yakuzas intriguent par leurs codes très stricts et leur présence dans la culture populaire. Derrière l’image du gangster tatoué se cache un réseau complexe, où traditions séculaires côtoient des activités criminelles variées. Progressivement marginalisés, ils n’en restent pas moins un symbole d’un Japon oscillant entre héritage historique et adaptation contemporaine. Explorer le quotidien de ces groupes permet de mieux saisir le contraste entre leur influence réelle et leur représentation fantasmée.

Racines historiques et mythe fondateur des yakuzas

L’origine exacte des yakuzas demeure sujette à débat parmi les historiens. Plusieurs pistes s’affrontent, allant d’un lignage issu des bakuto, joueurs professionnels de carte réputés pour leurs pratiques marginales, aux tekiya, marchands ambulants organisant foires et marchés à grand renfort de réseaux informels. Ces fondements laissent penser que la frontière entre banditisme et économie souterraine a toujours été poreuse au Japon.

Certaines branches revendiquent également une filiation avec les machi yakko, sortes de “chevaliers urbains” interventionnistes qui protégeaient autrefois les populations face aux abus féodaux. Mais cet ancrage héroïque contraste avec les avis de nombreux spécialistes, qui situent plutôt les racines des yakuzas chez les kabuki mono. Connus pour leurs comportements extravagants et parfois violents à l’époque Edo, ces samouraïs déchus auraient transmis une part de leur code, instaurant ainsi une culture mêlant honneur détourné et rites intimidants.

Des rituels marquants : initiation, symbolique et auto-mutilation

Les yakuzas cultivent depuis toujours un rapport unique à la tradition, en témoignent plusieurs rites issus de l’âge féodal japonais. L’accueil d’un nouveau membre ne se fait jamais sans la fameuse cérémonie du sakazuki, durant laquelle les initiés vêtus de kimono partagent une coupe de saké, scellant ainsi leur appartenance au clan. Un acte tout aussi solennel marque l’exclusion : restituer cette coupe signe la rupture définitive avec l’organisation.

D’autres coutumes internes frappent par leur extrême rigueur. La pratique du yubitsume oblige, lors d’une faute grave, à se sectionner une phalange du petit doigt. Dépassant le simple avertissement physique, ce geste vise historiquement à affaiblir l’épéiste fautif, tout en rappelant publiquement la gravité de son manquement. Le hara-kiri, sacrifice rituel hérité du bushido – code des samouraïs –, reste aussi présent dans l’imaginaire des clans, bien que rarissime aujourd’hui.

Le tatouage traditionnel : langage du corps et loyauté affichée

Chez les yakuzas, le tatouage dépasse la simple ornementation corporelle. L’irezumi, art délicat et souvent douloureux, sert d’épreuve initiatique autant que de démonstration de fidélité envers le groupe. Ce motif constitue un véritable blason humain, comparé par certains experts à l’usage des armoiries chez la noblesse occidentale.

Ces fresques colorées recouvrent fréquemment le dos, la poitrine ou les cuisses, mais laissent volontairement certaines zones vierges afin d’être dissimulées sous les vêtements formels. Les dessins portent notamment sur le courage, la force ou encore la fugacité de la vie, évoquant ainsi l’état d’esprit propre au monde clandestin des yakuzas. À travers le tatouage, deux valeurs-clés transparaissent : l’engagement sans concession et l’appartenance indélébile.

Panorama des activités criminelles et logiques économiques

Si l’aura des yakuzas fascine, c’est aussi en raison de la diversité de leurs champs d’action. À la croisée du trafic et de la manipulation, leurs méthodes reposent largement sur l’intimidation, voire le chantage organisé, outils utilisés pour faire pression sur des acteurs économiques parfois influents. L’imposition de dîmes auprès de certaines entreprises reprend des schémas anciens de prélèvements « protégés » apparus au cours de l’histoire japonaise féodale.

Parmi les axes majeurs du crime yakuza, le trafic illégal occupe une place prépondérante. Drogue et armes circulent via ces réseaux étendus, structurant une économie parallèle dynamique, quoique risquée. Les jeux d’argent forment un pilier historique profondément ancré, offrant à la fois camouflage aux profits illicites et levier d’influence sur différents milieux sociaux.

L’univers yakuza contrôle également une partie des filières de prostitution, en maintenant une emprise économique et sociale sur certaines communautés immigrées précaires. Cela s’accompagne parfois d’une gestion, discrète mais efficace, de la main-d’œuvre illégale, utilisée dans divers secteurs de la société urbaine japonaise.

Des yakuzas omniprésents dans la culture populaire

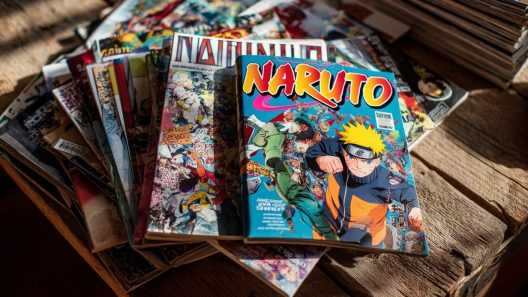

L’image du yakuza imprègne abondamment le cinéma national, donnant même naissance à un genre dédié – le yakuza eiga. Puissants, torturés, ambiguës, ces personnages séduisent le grand public tout en offrant une vision romancée, qui brouille souvent la perception de la réalité du milieu.

Au-delà des salles obscures, leur univers éclabousse jeux vidéo et manga, exportant hors du Japon séries, archétypes et destins tourmentés. Ce succès populaire crée une fascination internationale pour leurs codes, tout en contribuant à figer certains clichés autour des tatouages ou de la criminalité organisée asiatique. Pour autant, la distance entre cette mythologie culturelle et la vie concrète des membres de la mafia japonaise reste significative.

Mutation et recul progressif au Japon contemporain

Le nombre de yakuzas connaît une nette diminution depuis plusieurs décennies. Alors qu’on estimait leur population à près de 180 000 individus dans les années 1960, les chiffres actuels tournent aux alentours de 50 000, rarement plus. Plusieurs facteurs expliquent cette désaffection, comme le durcissement des lois japonaises contre le crime organisé, accompagné d’une tolérance sociale désormais bien moindre.

Inscrits durablement dans la mémoire collective, les yakuzas semblent évoluer en périphérie, cherchant parfois à reconvertir leur image ou à s’adapter à un environnement où la criminalité s’efface derrière le cybercrime et des enjeux contemporains inédits. Qu’il s’agisse de leur présence dans la rue ou dans les fictions populaires, leur figure continue d’interroger notre rapport à la violence, à la solidarité interne des groupes et à la construction d’identités parallèles.

- Permanence de motifs traditionnels malgré la pression légale accrue

- Métamorphose progressive vers des formes de criminalité dissimulée, compatibles avec la modernisation

- Influence persistante dans des pans entiers de la pop-culture japonaise et mondiale